FAQ Heilmittel

Antworten auf häufige Fragen

Der Bereich der Heilmittel ist einer relativ hohen bürokratischen Regelungsdichte unterworfen. So muss der Verordnungsvordruck vollständig und formal korrekt ausgefüllt sein, damit die Leistung durch den Therapeuten ordnungsgemäß erbracht und abgerechnet werden kann.

Auf der anderen Seite muss der Arzt auch die Wirtschaftlichkeit im Blick haben. Obwohl Heilmittel nicht so hochpreisig sind wie manche Arzneimittel, sind dennoch Nachforderungen der gesetzlichen Krankenkassen bei offensichtlicher Unwirtschaftlichkeit möglich. Die Kenntnis der vereinbarten besonderen Verordnungsbedarfe (bis 2016: Praxisbesonderheiten) und langfristigen Heilmittelbedarfe kann dem Arzt mehr Sicherheit beim Verordnen vermitteln.

Die formalen Vorgaben für die Heilmittelverordnung regelt die Heilmittel-Richtlinie inkl. Anlagen zusammen mit dem Heilmittelkatalog. In der Anlage 1 sind die nicht verordnungsfähigen Heilmittel aufgeführt. Die Anlage 2 enthält die Diagnoseliste zum langfristigen Heilmittelbedarf (nach § 32 Absatz 1a SGB V) und die Anlage 3 die Anforderungen zur Änderung von Heilmittelverordnungen.

Die Heilmittelverordnung ist 28 Kalendertage gültig. Muss die Behandlung aus medizinischen Gründen innerhalb von 14 Tagen beginnen, ist auf der Verordnung das Feld „Dringlicher Behandlungsbedarf” anzukreuzen. Kann die Heilmittelbehandlung nicht innerhalb von 14 bzw. 28 Tagen begonnen werden, verliert die Verordnung ihre Gültigkeit.

Nein. Die orientierende Behandlungsmenge bezieht sich auf den Verordnungsfall. Sie ist nicht an das Quartal gebunden.

Ja. Die entsprechende Begründung für die Unterbrechung der Behandlung ist vom Therapeuten auf der Verordnung zu dokumentieren. Wird eine Behandlung länger als 14 Kalendertage ohne angemessene Begründung unterbrochen, verliert die Verordnung ihre Gültigkeit.

Der Heilmittelkatalog gibt eine „Höchstmenge je Verordnung” an, das heißt, dass pro Heilmittelrezept beispielsweise bei WS oder EX höchstens „bis zu 6x/VO” verordnet werden dürfen. Allerdings muss die Höchstmenge nicht ausgeschöpft werden, z. B. sind auch nur drei statt sechs Einheiten möglich. Ist aus ärztlicher Sicht eine geringere Verordnungsmenge ausreichend, darf aus Gründen der Wirtschaftlichkeit nur die medizinisch notwendige Menge verordnet werden.

Bei Physiotherapie und Ergotherapie können pro Verordnung bis zu drei „vorrangige” Heilmittel verordnet werden, soweit der Heilmittelkatalog diese vorsieht. Bei Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie können bis zu drei verschiedene Behandlungszeiten oder Einzel- und Gruppenbehandlungen miteinander kombiniert werden.

Soweit es medizinisch erforderlich ist, kann dazu ein „ergänzendes” Heilmittel nach Heilmittelkatalog verordnet werden. Dabei orientiert sich die Höchstmenge der Behandlungseinheiten des ergänzenden Heilmittels an der Anzahl der Behandlungseinheiten der vorrangigen Heilmittel. Für die Bemessung der orientierenden Behandlungsmenge spielen ergänzende Heilmittel keine Rolle.

Sind Verordnungen dem besonderen Verordnungsbedarf oder dem langfristigen Heilmittelbedarf zugeordnet, können ab der ersten Verordnung die notwendigen Heilmittel auf einem Rezept für eine Behandlungsdauer von bis zu 12 Wochen verordnet werden. Die Anzahl der Behandlungseinheiten ist dabei in Abhängigkeit von der Therapiefrequenz zu bemessen, z. B. 24 Behandlungen bei einer wöchentlichen Therapiefrequenz von zwei Mal.

Die Zahl der Behandlungen bei einer Diagnose ergibt sich aus der orientierenden Behandlungsmenge. Diese gibt der Heilmittelkatalog indikationsbezogen vor und definiert die Summe der Behandlungseinheiten, mit der das angestrebte Therapieziel in der Regel erreicht werden kann. Sie dient zur Orientierung. Ist die orientierende Behandlungsmenge ausgeschöpft, können bei medizinischer Notwendigkeit und unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit im Einzelfall weitere Behandlungen verordnet werden. Hierfür ist eine ausführliche Dokumentation in der Patientenakte notwendig.

Ausnahme ist die podologische Therapie mit den Diagnosegruppen DF, NF, QF und die Ernährungstherapie: Hier sind im Heilmittelkatalog keine orientierenden Behandlungsmengen festgelegt. Im Rahmen wirtschaftlicher Verordnungsweise wird die Verordnungsmenge entsprechend der medizinischen Notwendigkeit festgelegt.

Für Diagnosen, die den besonderen Verordnungsbedarfen oder dem langfristigen Heilmittelbedarf zugeordnet werden, hat die orientierende Behandlungsmenge keine Bedeutung.

Wurde das Therapieziel mit der orientierenden Behandlungsmenge nicht erreicht, sind weitere Heilmittelverordnungen möglich. Dies gilt sowohl bei einer kontinuierlichen Behandlung eines Patienten als auch bei Rezidiven oder neuen Erkrankungsphasen. Die Gründe für die Weiterführung der Heilmittelbehandlung müssen Sie in der Patientenakte dokumentieren. Hilfreich kann hierfür ein vorliegender Therapiebericht sein.

Zum Weiterlesen

Liegt das Datum der letzten Heilmittelverordnung sechs Monate oder länger zurück, wird ein neuer Verordnungsfall mit orientierender Behandlungsmenge ausgelöst. Änderungen der Leitsymptomatik oder des Heilmittels (innerhalb der gleichen Diagnosegruppe) begründen keinen neuen Verordnungsfall.

Ein Verordnungsfall umfasst alle verordneten Heilmittel

- aufgrund derselben Diagnose (erste drei Stellen des ICD-10-GM-Codes sind identisch),

- in derselben Diagnosegruppe (laut Heilmittelkatalog),

- bei demselben Patienten,

- verordnet durch denselben Arzt (LANR),

- innerhalb der letzten sechs Monate.

Treten im zeitlichen Zusammenhang mehrere voneinander unabhängige Diagnosen derselben oder unterschiedlicher Diagnosegruppe/n auf, kann dies weitere Verordnungsfälle auslösen.

Sind weniger als sechs Monate seit dem Ausstellungsdatum Ihrer letzten Verordnung vergangen, sollten Sie bezüglich der orientierenden Behandlungsmenge Ihre bisher verordneten Behandlungen im Blick behalten. Bei medizinischer Notwendigkeit können Sie nach Erreichen der orientierenden Behandlungsmenge weitere Behandlungseinheiten verordnen. Im Falle einer Wirtschaftlichkeitsprüfung ist es notwendig, dass Sie die Begründung für die weiteren Verordnungen in der Patientenakte dokumentieren.

Haben Sie die letzte Verordnung bei gleicher Erkrankung vor mehr als sechs Monaten ausgestellt, beginnt ein neuer Verordnungsfall und die orientierende Behandlungsmenge startet von vorne.

Ein Verordnungsfall = ein Arzt (LANR) + ein Patient + ein ICD-10-GM-Code (die ersten drei Stellen sind identisch) + eine Diagnosegruppe nach Heilmittelkatalog (auch wenn sich die Leitsymptomatik ändert oder unterschiedliche Heilmittel zum Einsatz kommen).

Treten im zeitlichen Zusammenhang mehrere voneinander unabhängige Diagnosen derselben oder unterschiedlicher Diagnosegruppe/n auf, kann dies weitere Verordnungsfälle auslösen.

Bei jedem Arztwechsel beginnt ein neuer Verordnungsfall, da die lebenslange Arztnummer (LANR) ausschlaggebend ist. Der Verordnungsfall ist immer arztbezogen: neuer Arzt = neuer Verordnungsfall.

Vorherige Verordnungen von Kollegen müssen nicht, sollten aber (mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit) berücksichtigt werden.

Achtung: Bei gleicher Fachrichtung bezieht sich eine Wirtschaftlichkeitsprüfung auf die Betriebsstättennummer (BSNR).

Es können bis zu drei Leitsymptomatiken nach dem Heilmittelkatalog angegeben werden, buchstabenkodiert (a, b oder c) oder als Klartext.

Alternativ besteht die Möglichkeit, eine patientenindividuelle Leitsymptomatik mit einem Freitext anzugeben. Diese muss mit den im Heilmittelkatalog aufgeführten Regelbeispielen a), b) oder c) vergleichbar sein. Es können auch mehrere Leitsymptomatiken angegeben werden.

Ist die Verordnung eines ergänzenden Heilmittels bei einem Patienten aus medizinischen Gründen indiziert, müssen Sie für eine wirtschaftliche Verordnungsweise und zur besseren Kostenkontrolle die Angabe des ergänzenden Heilmittels eindeutig spezifizieren. Sie verordnen z. B. „Wärmetherapie mittels Heißluft“.

Fehlt die genaue Angabe, liegt die Entscheidung welches ergänzende Heilmittel angewandt wird, beim Therapeuten.

Die Anzahl der ergänzenden Heilmittel darf die Behandlungseinheiten der vorrangigen Heilmittel nicht überschreiten.

Dokumente zum Download

Ja. Maßnahmen der Elektrotherapie, Elektrostimulation oder die Ultraschallwärmetherapie können Sie bei medizinischer Notwendigkeit auch ohne die Verordnung eines vorrangigen Heilmittels verordnen. Eine isolierte Verordnung eines dieser ergänzenden Heilmittel ist laut Heilmittelkatalog bei Erkrankungen aus den Diagnosegruppen WS, EX, CS, ZN, PN, LY, SO2 und SO4 möglich. Eine Elektrostimulation können Sie beispielsweise zur Behandlung von Lähmungen bei prognostisch reversibler Nervenschädigung isoliert verordnen.

Die Therapiefrequenz kann konkret (z. B. 1 x wöchentlich) oder als Frequenzspanne (z. B. 1–3 x wöchentlich) angegeben werden. Durch die Angabe einer Frequenzspanne können die Behandlungstermine je nach Bedarf flexibler zwischen Patient und Heilmittelerbringer vereinbart werden. Die Frequenzempfehlung gemäß Heilmittelkatalog dient der Orientierung. Werden auf einem Rezept mehrere (vorrangige) Heilmittel verordnet, bezieht sich die Angabe der Therapiefrequenz auf die Behandlung insgesamt und nicht auf das einzelne Heilmittel. Die Angabe der Therapiefrequenz auf der Verordnung ist bindend für die Therapeuten.

Die Einteilung der indikationsbezogenen Zeitbedarfe für Manuelle Lymphdrainage (MLD) richtet sich seit 1. Oktober 2024 am Stadium eines Lymph- oder Lipödems aus und nur sekundär nach der Zahl der zu behandelnden Körperteile.

Die neuen stadienabhängigen Zeitvorgaben für MLD bei Lymph-/Lipödemen im Überblick:

| Zeitbedarf | In Anlehnung an den unterschiedlichen indikationsbezogenen Zeitbedarf sind folgende Vorgaben zu beachten: |

|---|---|

| MLD-30 | Bei Stadium I zur Behandlung von

Bei Stadium II zur Behandlung von

|

| MLD-45 | Bei Stadium I (in Ausnahmefällen bei kurzfristigem/vorübergehendem Behandlungsbedarf) zur Behandlung von

Bei Stadium II zur Behandlung von

Bei Stadium III zur Behandlung von

|

| MLD-60 | Bei Stadium II zur Behandlung von

Bei Stadium III zur Behandlung von

|

- Kann ich Manuelle Lymphdrainage (MLD) auch ohne Angabe der Therapiezeit verordnen?

- Nach dem Einsetzen einer Kniegelenkprothese benötigt meine Patientin sowohl Krankengymnastik (EX) als auch Lymphdrainage (LY). Kann ich diese beiden physiotherapeutischen Maßnahmen auf einem Heilmittelrezept verordnen?

Ja. Seit 1. Oktober 2024 kann Manuelle Lymphdrainage (MLD) – mit oder ohne Kompressionsbandagierung – auch ohne Angabe der Therapiezeit verordnet werden. Der Therapeut entscheidet dann befundabhängig über die Therapiezeit.

Dabei ist die Angabe des Stadiums des Lymph- oder Lipödems in Form des ICD-10-Codes erforderlich. Die Angabe der zu behandelnden Körperteile auf der Verordnung ist nicht mehr erforderlich.

- Nach welchen Kriterien verordne ich Manuelle Lymphdrainage (MLD) mit einer Therapiezeit von 30, 45 oder 60 Minuten?

- Nach dem Einsetzen einer Kniegelenkprothese benötigt meine Patientin sowohl Krankengymnastik (EX) als auch Lymphdrainage (LY). Kann ich diese beiden physiotherapeutischen Maßnahmen auf einem Heilmittelrezept verordnen?

Nein. Obwohl es um die gleiche postoperative Diagnose (Vorhandensein einer Kniegelenkprothese (Z96.65 und Z98.88)) geht, handelt es sich bei der Verordnung der Physiotherapie um die unterschiedlichen Diagnosegruppen EX und LY und somit um zwei getrennte Verordnungsfälle. Sie stellen dafür zwei Heilmittelverordnungen aus.

Verordnungsfähig sind jeweils die Heilmittel, die gemäß Heilmittelkatalog der jeweiligen Diagnosegruppe zugeordnet sind. Bei der Diagnosegruppe der Erkrankungen der Extremitäten und des Beckens (EX) sind dies beispielsweise die vorrangigen Heilmittel KG, KG Gruppe, KG Gerät, KG im Bewegungsbad, MT, KMT und die ergänzenden Heilmittel wie Wärme-, Kälte- oder Elektrotherapie. Es können jeweils bis zu drei vorrangige Heilmittel und ein ergänzendes Heilmittel auf einem Heilmittelrezept verordnet werden.

- Für die Diagnosegruppe der Lymphabflussstörungen (LY) gibt der Heilmittelkatalog Manuelle Lymphdrainagen nach MLD-30, MLD-45, MLD-60 oder MLD* als vorrangige Heilmittel – mit oder ohne Kompressionsbandagierung – an. Als ergänzende Heilmittel sind beispielsweise Wärmetherapie (insbesondere heiße Rolle), Kälte- oder Elektrotherapie sowie Übungsbehandlung aufgeführt.

Die Verordnungen bei einer Kniegelenkprothese werden für sechs Monate postoperativ dem besonderen Verordnungsbedarf (BVB) zugeordnet. Sie können deshalb Ihrer Patientin die notwendigen Heilmittel gleich ab der ersten Verordnung für eine Behandlungsdauer von bis zu 12 Wochen verordnen. Die Anzahl der Behandlungseinheiten ist dabei abhängig von der wöchentlichen Therapiefrequenz zu bemessen. Die orientierende Behandlungsmenge gemäß Heilmittelkatalog hat in diesem Fall keine Bedeutung.

* Bei Manueller Lymphdrainage ohne Therapiezeit entscheidet die Therapeutin oder der Therapeut befundabhängig über die Therapiezeit (30, 45, 60 Min.)

Ja. Die Diagnose Lipödem ist in den Stadien I bis III (E88.20, E88.21 und E88.22) auch ohne Vorliegen eines Lymphödems mit manueller Lymphdrainage behandelbar. Sie ist als Indikation in der Diagnoseliste der besonderen Verordnungsbedarfe (BVB) bei den Stoffwechselerkrankungen zu finden.

Die Behandlung eines lediglich kosmetisch auffälligen, aber ansonsten symptomlosen Lipödems ist hingegen nicht vom Leistungsumfang der GKV erfasst.

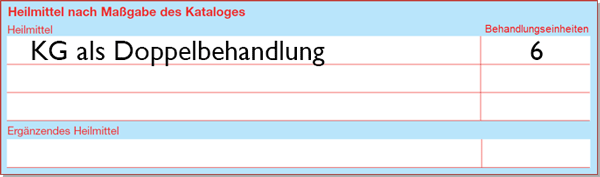

Obwohl in der Regel am Tag nur eine Behandlung erbracht werden soll, kann in medizinisch begründeten Ausnahmefällen ein vorrangiges Heilmittel auch als zusammenhängende Behandlung (Doppelbehandlung) verordnet und erbracht werden. Dadurch erhöhen sich allerdings die zulässige Höchstmenge an Behandlungseinheiten je Verordnung sowie die orientierende Behandlungsmenge nicht (§ 12 Abs. 8 HeilM-RL).

Für die Podologie, standardisierte Heilmittelkombinationen und für ergänzende Heilmittel dürfen keine Doppelbehandlungen verordnet werden.

Beispiel

Bei der Verordnung von sechs Behandlungseinheiten als Doppelbehandlung finden drei Behandlungstermine statt.

Die Verordnungsmenge von Maßnahmen der Massagetherapie ist auf 12 Einheiten je Verordnungsfall begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn ein besonderer Verordnungsbedarf oder langfristiger Heilmittelbedarf vorliegt.

Für die Verordnung der „standardisierten Heilmittelkombination” muss bei Patienten ein komplexes Schädigungsbild vorliegen, welches einer intensiveren Heilmittelbehandlung bedarf. Bei komplexen Schädigungen, besonders bei aktiven oder passiven Bewegungseinschränkungen, kann eine Kombination von drei oder mehr Maßnahmen der Physiotherapie verordnet werden, die im direkten zeitlichen Zusammenhang erbracht werden. Ziel ist die Ausnutzung von Synergieeffekten der einzelnen Maßnahmen. Die Maßnahme kann nur verordnet werden, wenn sie sich für den Patienten eignet und für ihn durchführbar ist.

Zusätzlich zu der „standardisierten Heilmittelkombination” darf kein weiteres Einzelheilmittel der Physiotherapie verordnet werden. Die Verordnungsmenge ist auf 12 Behandlungseinheiten je Verordnungsfall begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn ein besonderer Verordnungsbedarf oder langfristiger Heilmittelbedarf vorliegt.

Die Verordnung von Podologie ist bei folgenden Diagnosegruppen möglich:

- DF: Diabetisches Fußsyndrom, Fußschädigung durch Diabetes mellitus bei diabetischer Neuropathie mit oder ohne Angiopathie

- NF: krankhafte Schädigung am Fuß als Folge einer sensiblen oder sensomotorischen Neuropathie, z. B. bei systemischen Autoimmunkrankheiten, Bindegewebserkrankungen und verschiedenen Formen der Neuropathie

- QF: krankhafte Schädigung am Fuß als Folge eines Querschnittsyndroms, z. B. bei Spina bifida, chronischer Myelitis oder durch Verletzung bedingten Schädigung oder Erkrankung des Rückenmarks

Hyperkeratosen und/oder pathologisches Nagelwachstum können mit Hornhautabtragung und/oder Nagelbearbeitung behandelt werden.

Podologie darf nur bei Schädigungen am Fuß verordnet werden, die keinen Hautdefekt aufweisen, entsprechend Wagner-Stadium 0 und bei eingewachsenen Zehennägeln in Stadium 1.

Liegt die Diagnose Unguis incarnatus (L60.0) vor, kann eine Nagelspangenbehandlung verordnet werden.

- Diagnosegruppe UI 1: Im Stadium I (pathologisches Nagelwachstum mit beginnender Entzündung) beträgt die Höchstmenge der Verordnung 8 Behandlungseinheiten.

- Diagnosegruppe UI 2: Im Stadium II (pathologisches Nagelwachstum mit manifester oder chronischer Entzündung) beträgt die Höchstmenge der Verordnung 4 Einheiten.

Die verordneten Einheiten umfassen die komplette Behandlung von der Vorbereitung über die Anfertigung bis hin zur Abnahme der Nagelkorrekturspange.

Bitte beachten Sie: Sind mehrere Zehen betroffen, muss für jeden Fußzeh eine gesonderte Verordnung ausgestellt werden.

Zum Weiterlesen

Sie können im Rahmen der Physiotherapie und Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie von einem Therapeuten einen ausführlichen Therapiebericht anfordern. Der ausführliche Therapiebericht beinhaltet den aktuellen Therapiestand des Patienten sowie das weitere mögliche therapeutische Vorgehen.

- Logopädie: Für die Anforderung wird das hierfür vorgesehene Formular: „Formular Bericht-Anforderung Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie“ verwendet. Diesen Bericht können Sie einmal im Kalenderjahr anfordern. Die Kosten für den Bericht fließen, wenn kein besonderer Verordnungsbedarf oder langfristiger Heilmittelbedarf besteht, mit in Ihr Verordnungsvolumen ein.

- Physiotherapie: Im Bereich der Physiotherapie können Sie den ausführlichen Therapiebericht formlos anfordern, ohne vorgeschriebenes Formular. Die durch den Bericht entstehenden Kosten fließen, wenn kein besonderer Verordnungsbedarf oder langfristiger Heilmittelbedarf besteht, in Ihr Verordnungsvolumen mit ein.

Den kurzen Therapiebericht können Sie weiterhin über das Muster 13 (Kreuz auf der Verordnung) anfordern.

Zum Weiterlesen

Ja. Stellt der Therapeut fest, dass die Heilmittel-Verordnung unvollständig oder fehlerhaft ausgefüllt wurde, ist anhand der Anlage 3 zur Heilmittel-Richtlinie ersichtlich, in welchen Fällen eine Änderung notwendig ist und in welcher Form diese Änderung erfolgen muss.

Ist beispielsweise ein Heilmittel nach Diagnosegruppe nicht verordnungsfähig, kann die Änderung nur mit erneuter Arztunterschrift und Datumsangabe erfolgen. Die Änderung von Gruppen- auf Einzeltherapie kann jedoch nach Information und ohne Unterschrift des Arztes erfolgen.

Zum Weiterlesen

Externe Links

Als besondere Verordnungsbedarfe gelten die Heilmittel für schwer kranke Patienten, die in der Regel für einen begrenzten Zeitraum, jedoch in intensivem Ausmaß, notwendig sind (z. B. nach Schlaganfall). Sie wurden durch die KBV und den GKV-Spitzenverband bundesweit vereinbart und in die auf Landesebene gültige Heilmittel-Richtwertvereinbarung aufgenommen. Somit ist im Rahmen der Verordnung keine separate Genehmigung durch die gesetzlichen Krankenkassen erforderlich.

Auf der Verordnung wird das Heilmittel anhand der ICD-10-GM-Codierung mit der entsprechenden Diagnosegruppen gekennzeichnet. Nur bei „Krankheiten der Wirbelsäule und des Skelettsystems mit Myelopathie oder Radikulopathie” sowie bei „Zustand nach operativen Eingriffen am Skelettsystem” sowie bei Krankheiten im Zusammenhang mit außerklinischer Intensivpflege bei Abhängigkeit vom Beatmungsgerät ist die Angabe eines zweiten ICD-10-GM-Codes für die Anerkennung als BVB erforderlich. Bei bestimmten Diagnosen ist die Anerkennung als BVB – im Gegensatz zum langfristigen Heilmittelbedarf – zeitlich befristet (z. B. „längstens 6 Monate nach Akutereignis”).

Die Verordnungen können gleich ab der ersten Verordnung für einen Zeitraum von bis zu 12 Wochen ausgestellt werden, genau wie bei Verordnungen, die dem langfristigen Heilmittelbedarf zugeordnet werden. Die Anzahl der Behandlungseinheiten ist dabei in Abhängigkeit von der Therapiefrequenz zu bemessen, z. B. 24 Behandlungen bei einer wöchentlichen Therapiefrequenz von zwei Mal.

Die Verordnungskosten fließen zunächst in das Verordnungsvolumen mit ein und werden in der Regel später im Rahmen eines Prüfverfahrens entlastend berücksichtigt.

Auf korrekte ICD-10-Codierung achten

Achtung: Ab dem Verordnungsjahr 2022 werden besondere Verordnungsbedarfe einer Plausibilisierung unterzogen. Achten Sie daher unbedingt auf eine korrekte ICD-10-Codierung in der Abrechnung und in der Patientenakte!

Dokumente zum Download

Bei einem besonderen Verordnungsbedarf gibt der Hinweis „längstens ein Jahr nach Akutereignis“ oder „längstens sechs Monate nach Akutereignis“ die zeitliche Anerkennung der Entlastung des Heilmittel-Verordnungsvolumens vor. Für den Beginn des Entlastungszeitraums ist das Datum Ihrer ersten Heilmittelverordnung relevant.

Zum langfristigen Heilmittelbedarf zählen Heilmittelverordnungen für schwer kranke Patienten mit einem voraussichtlichen Behandlungsbedarf von mindestens einem Jahr (= langfristig). Die Verordnungskosten werden nicht dem Heilmittel-Verordnungsvolumen der Praxis zugeführt und unterliegen keiner statistischen Wirtschaftlichkeitsprüfung. Seit 1. Januar 2017 sind die bundesweit anerkannten Diagnosen des langfristigen Heilmittelbedarfs als Anlage 2 der Heilmittel-Richtlinie gelistet.

Die Verordnungen können ab der ersten Verordnung mit der erforderlichen Menge für einen Zeitraum von bis zu zwölf Wochen ausgestellt werden. Die orientierende Behandlungsmenge gemäß Heilmittelkatalog ist hierbei nicht zu berücksichtigen. Die Anzahl der Behandlungseinheiten ist in Abhängigkeit von der Therapiefrequenz zu bemessen. So kann beispielsweise, bei einer Frequenzempfehlung von „2 x wöchentlich”, eine Verordnung für 24 Behandlungen ausgestellt werden.

Dokumente zum Download

Sollten bei Patienten schwere Erkrankungen vorliegen, die in keiner der beiden Diagnoselisten (BVB und langfristiger Heilmittelbedarf) aufgeführt sind, besteht die Möglichkeit, dass die Patienten – bevorzugt mit ärztlicher Unterstützung – bei ihrer Krankenkasse einen Antrag auf Genehmigung eines langfristigen Heilmittelbedarfs stellen. Informationen dazu finden Sie in der G-BA: Patienteninformation Genehmigung langfristiger Heilmittelbehandlungen.

Die Genehmigung eines solchen Antrags kommt in diesen Fällen nur dann in Betracht, wenn die vorliegende Schädigung und Schwere der Erkrankung mit den gelisteten Diagnosen vergleichbar ist. Eine Vergleichbarkeit kann sich auch aus der Summe einzelner Erkrankungen ergeben. Die voraussichtliche Behandlungsdauer muss mindestens ein Jahr betragen.

Die Krankenkasse legt die Dauer der Genehmigung einer langfristigen Heilmittelbehandlung bei nicht gelisteten Diagnosen fest. Nach § 8 Abs. 7 Heilmittel-Richtlinie kann die Genehmigung unbefristet erfolgen, mehrere Jahre umfassen, darf aber ein Jahr nicht unterschreiten.

Ja. Eine Genehmigung einer langfristigen Heilmittelbehandlung ist für einen Versicherten ausgestellt und nicht auf einen behandelnden Vertragsarzt beschränkt.

Nein. Die Genehmigung einer langfristigen Heilmittelbehandlung hat keine Verbindlichkeit gegenüber einer neuen Krankenkasse. Bei einem Krankenkassenwechsel müssen betroffene Versicherte einen neuen Genehmigungsantrag stellen.